生理痛(月経困難症)MENSTRUAL PAIN

目次

このページについて

このページは生理痛(月経困難症)の悩みについて、症状の説明や治療方法をご案内するページです。

とにかく生理痛が悩み

毎月の生理が苦痛すぎて本当にどうにかしてほしいです。

生理痛は種類を見極め治療法を選択します

生理痛は正式には月経困難症と呼ばれ、実は2つの種類に分類されます。特定の疾患が原因の場合にはすぐに手術をしないといけない事もありますが、それ以外の場合は治療用ピル等のホルモン剤による症状緩和がベストな選択となります。

生理痛(月経困難症)は主に2種類

子宮の中に剥がれ落ちた内膜や血液が溜まると、それを押し出そうとして子宮自体が収縮します。この時に生じる痛みが生理痛(月経痛)です。

このときの収縮の強さと痛みは比例します。日常生活に支障が出るほど重く、治療が必要になるほどのものを「月経困難症」といいます。

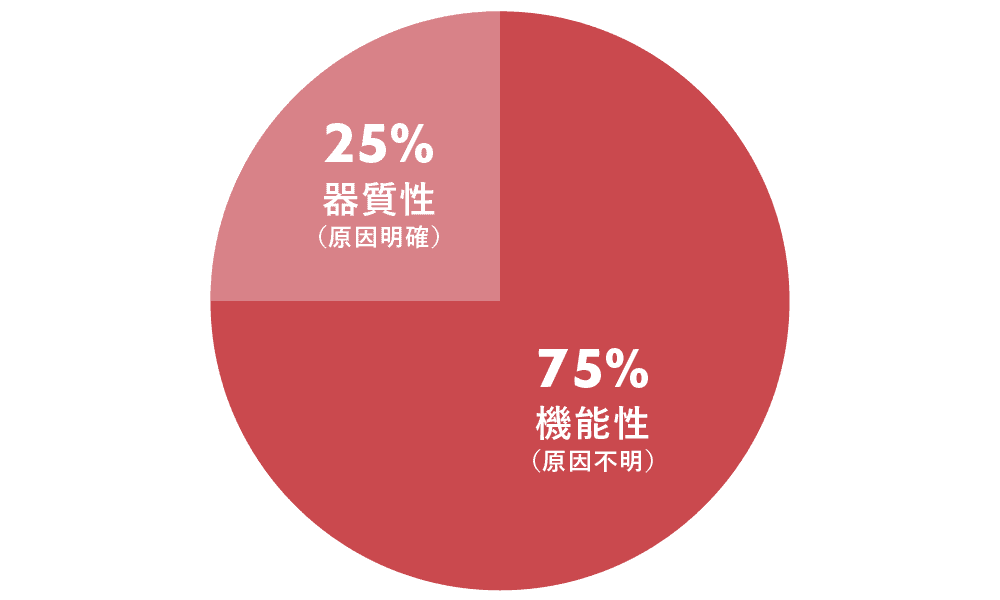

月経困難症の種類と割合

月経困難症のなかには、はっきりとした原因がない機能性月経困難症と、原因が明確な器質性月経困難症の2つがあります。

全体比率では機能性月経困難症が75%、器質性月経困難症が25%です。

一般的な月経困難症の診断基準

- ひどい痛みで起き上がることができない

- 家事もできないほどつらい

- 月経のせいで学校や会社へ行けない

1機能性月経困難症

機能性月経困難症とは、はっきりとした原因がわからないタイプで、疾患がない正常な子宮であるにも関わらず、鎮痛剤を必要とするほどの痛みを感じる症状です。

原因としては、子宮や卵巣が未成熟だったり、子宮内膜で分泌されるプロスタグランジンが子宮を過剰に収縮させている可能性が考えられます。この生理痛は、思春期に起こりやすい症状です。

- 全体比率の75%程度

- 子宮や卵巣の未成熟性から起きる場合がある

- 思春期に起こりやすい

- 原因はよくわからない

機能性月経困難症の治療法

検査で機能性と診断された場合には、プロスタグランジンが痛みの元になっていることがわかっているので、これによく効くタイプの鎮痛剤で症状を抑えることができます。そのほかにもピルや漢方薬など、薬物療法がメインになります。

妊娠をすぐに希望されない場合は、治療用ピル等のホルモン剤の服用が基本的な第一治療となります。

※検査で子宮やその周辺に疾患が見つかり、これが痛みの原因と判明した場合には鎮痛剤では根本的な解決になりません。

2器質性月経困難症

器質性月経困難症とは、痛みを引き起こす原因がはっきりしているタイプで、子宮内膜症・子宮腺筋症・子宮筋腫などの疾患が原因で生じる月経痛のことを指します。特に器質性月経困難症は、自然な月経を繰り返すことで進行する恐れが高く、不妊症の要因にもなるので、放置は厳禁です。

こちらは20代中後半から多くなります。生理痛の症状は、生理初日~3日目ごろを過ぎても続きます。生理期間以外にも痛みを感じる場合もありますので注意が必要です。

- 全体比率の25%程度

- 原因がはっきりしている

- 20代中後半から多くなる傾向

- 子宮内膜症/子宮腺筋症・子宮筋腫などが原因

器質性月経困難症の原因となる

疾患と治療法

器質性月経困難症と診断された時は、痛みの元になっている病気の治療を進めていくことになります。そうすることで月経困難症の回復につながります。

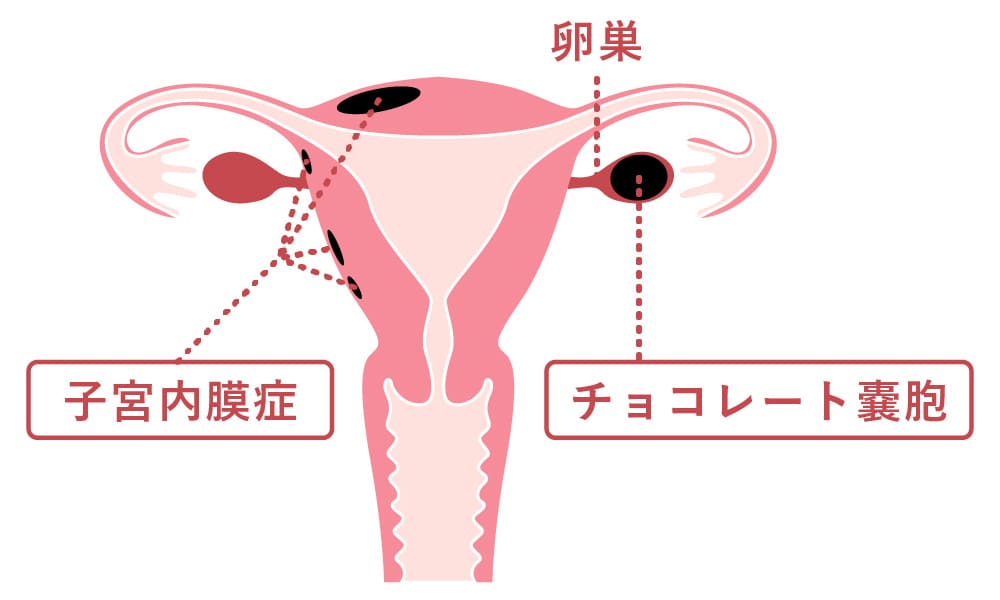

子宮内膜症/子宮腺筋症が原因の場合

生理のたびに内膜組織は増殖を繰り返しますが、子宮内膜組織が子宮以外の場所に形成されてしまった場合を子宮内膜症といいます。

行き場がなくなったこれらの組織は体内で炎症や出血、癒着、痛みの原因になります。

自覚症状セルフチェック

- 月経痛が強い

- 月経痛で鎮痛剤が効かない程度

- 慢性的な骨盤痛がある

- 月経期間が長い

- セックスの時に奥の方が痛い

- 排便時痛がある

- 月経量が多くレバーのような血の塊が出る

子宮内膜症は、発生した場所によって、「子宮内膜症」と「子宮腺筋症」に分類されています。内膜症が発生した場所や病巣の大きさによって自覚症状は様々ですが、一番重要な症状は月経痛(生理痛)です。

01 薬による治療

- 安心して診察を受けられる環境作りをおこないます

- 一人ひとりにベストな選択肢をご案内いたします

- 辛い思いをしていた患者様を笑顔にするご提案をします

02 手術による治療

- 腹腔鏡下子宮内膜症病巣摘出術

- 子宮全摘術、両側付属器(卵巣と卵管)摘出術

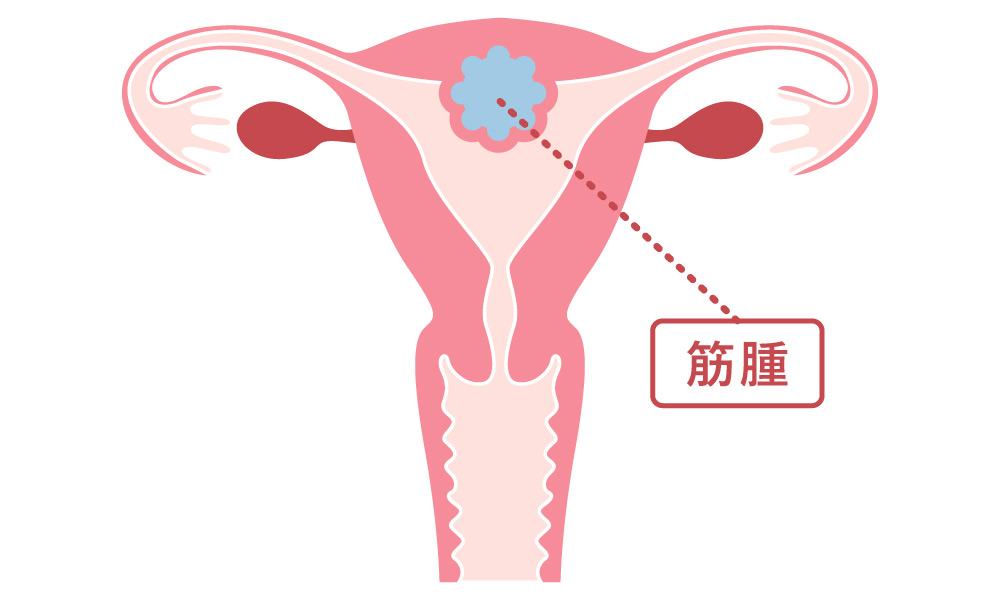

子宮筋腫が原因の場合

子宮筋腫とは、子宮を構成している平滑筋と呼ばれる筋肉組織にみられる良性の腫瘍です。

小さい状態のものなら自覚症状はありませんが、腫瘍が大きくなると、過多月経、不正出血、月経困難症、流産や早産の原因になります。

01 薬による治療

- NSAIDsをはじめとする鎮痛薬や漢方薬

- 低用量ピル/超低用量ピル/ミレーナ

- 経口プロゲスチン製剤/GnRHアゴニスト/GnRHアンタゴニスト

02 手術による治療

- 子宮筋腫核出術

- 子宮鏡下子宮筋腫核出手術

- 子宮全摘術

- 子宮鏡下子宮内膜焼灼術(MEA)

- 子宮動脈塞栓術(UAE)

生理痛(月経困難症)でお悩みの方へ

月経困難症には、原因が不明な機能性月経困難症と、原因が明確な器質性月経困難症の2つがあります。正確な検査による診断で治療の方向性が変わります。まずは検査にお越しください!

- 機能性月経困難症は思春期の方に起こりやすい

- 器質性月経困難症は20代後半から起こりやすい

- 子宮内膜症や子宮筋腫の場合には薬による治療と手術による治療がある

- 当グループでは、子宮の摘出を第一選択にしない最新の治療をご用意

月経困難症でつらい!

緊急の診療希望はクリニックまで直接お電話ください。

生理・おりもの・下腹部のお悩みから探す