子宮内膜症ENDOMETRIOSIS

目次

このページについて

このページは子宮内膜症の原因や症状、治療法をご案内するページです。

下腹部の痛みは子宮内膜症?

月経痛も強く下腹部の痛みが最近ありますが、これって子宮内膜症の可能性はありますか?

子宮内膜症の疑いがあります

子宮内膜症は本来あるべき場所以外に子宮内膜組織が形成されてしまい、その組織は体内で炎症や出血、癒着、痛みの原因になります。早めのチェックをお勧めします。

子宮内膜症とは

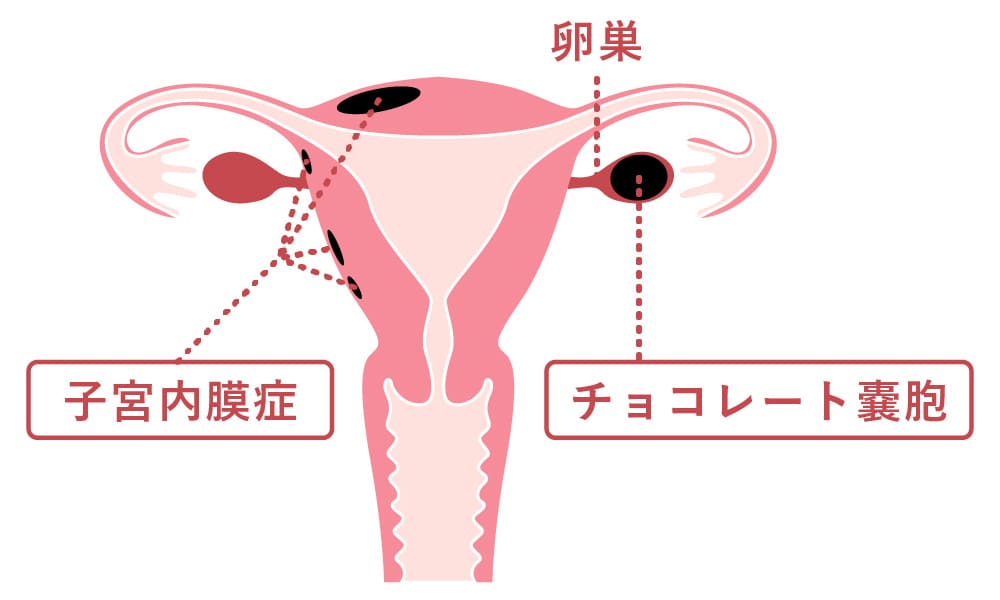

子宮の内側には子宮内膜という組織が存在しています。子宮内膜症とは、この子宮内膜や、それに似た組織が卵巣や腹膜など、本来あるべき子宮内膜以外の場所にできる病気です。

生理のたびに内膜組織が増殖を繰り返します。子宮内膜以外の場所で形成されることで、行き場がなくなったこれらの組織は体内で炎症や出血、癒着、痛みの原因になります。

子宮内膜症の症状

代表的な症状は月経痛や骨盤痛、性交痛、不妊などです。このような症状は20~30歳代の女性に多く発症し、加齢による女性ホルモン分泌の減少を境におさまります。

子宮内膜症の初期症状は月経痛ですが、生理を繰り返すごとに痛みが増していく特徴があり、さらには月経時以外でも下腹部痛や腰痛、性交痛や排便痛といった症状も感じられるようになります。

月経痛が増してきたと思ったら早期発見のポイントです。内膜症が進行し、骨盤内の癒着が高度になると不妊症の原因となることがあります。

子宮内膜症の原因

内膜症の原因については諸説あり、はっきりとはわかっていません。

子宮内膜症と不妊の関係

子宮内膜症患者の約40%が不妊であると報告もあり、子宮内膜症と不妊は大きく関係していると言えます。

子宮内膜症の病状が進むことで、卵管と卵巣、子宮、腸管などが癒着を起こしやすくなり、卵管機能を物理的に阻害したり、子宮内膜症がある事自体が卵巣機能を低下させたりします。そうなることで妊娠しにくくなってしまうのです。

もちろん、子宮内膜症があるからと言って必ず不妊になるというわけではありません。子宮内膜症があっても妊娠できる人は大勢いますが、進行すると不妊だけでなく慢性的な痛みや、卵巣癌のリスクにもなってしまうため、婦人科での検診や治療をお勧めします。

子宮内膜症の患者数の推移

現在、月経困難症の方が約1,000万人と推測されています。この数字は働く女性の1/3に当たると言われますが、治療を受けているのはわずか10%の100万人です。月経困難症のうち、子宮内膜症は300~400万人いると言われています。(※総務省統計局人口統計より)

平成に入ってから子宮内膜症の患者数が増加傾向にあります。女性の社会進出や、ライフスタイルの変化が関係していると考えられています。社会進出により結婚の年齢が引き上げられ、「晩婚化」と「晩産化」が進み、月経の回数が増加することで子宮内膜症の患者数が増えているといった背景です。

診断の流れ

子宮内膜症の診断は、一般的に、問診・内診・血液検査・画像診断(超音波検査・MRI)・腹腔鏡による診断がありますが、当院では、問診・内診(性交経験のある方のみ)・血液検査(必要に応じて)・超音波検査(性交経験のある方は経腟超音波検査、性交経験のない方は経腹超音波検査または経直腸超音波検査)で診察を行います。

しかし超音波検査などの画像検査で子宮や卵巣に異常を認めなくても、月経困難症や性交痛、排便痛などの臨床症状から子宮内膜症が強く疑われる事があります。その場合、画像検査で子宮内膜症と診断する事ができなくても、症状に合わせて月経困難症としての治療をご提案させて頂きます。

01問診

現在感じられている身体の異変や自覚症状などを細かくお伺いいたします。

02内診

性交経験のない方や内診が難しい方の場合、内診は必須ではなく、お腹の上からの経腹超音波検査や、肛門からの経直腸超音波検査で診断します。

03超音波検査(エコー検査)

エコー機材を下腹部にあて、内部の画像診断をその場でおこないます。

手術を検討する場合にはMRI検査をすることもあり、その場合には高次医療機関をご紹介いたします。

子宮内膜症が見つかった場合

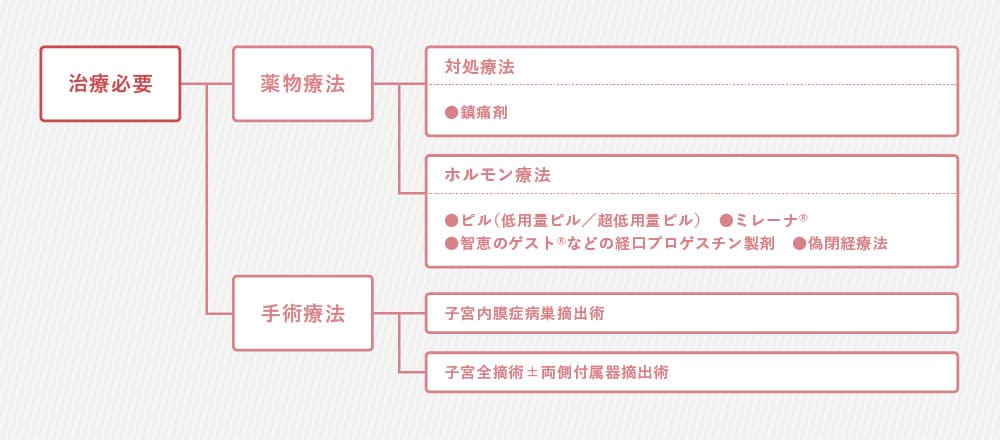

子宮内膜症と診断された場合、また画像検査で子宮内膜症と診断されなくても臨床症状がある場合は治療が必要になります。

治療が必要な場合は、患者様のライフスタイルやご希望に応じて薬による治療と手術による治療の2種の治療法をご提案させていただきます。

治療の手順と方法

子宮内膜症の一般的な治療法はピルをはじめとするホルモン薬による薬物療法と手術療法の2パターンです。当グループでは診断の上、適切な治療法をご案内させていただきます。ピルは子宮内膜症の予防にもつながりますので月経が重た目の方のファーストチョイスとしておすすめしております。

薬による治療

対症療法

NSAIDsをはじめとする鎮痛薬や漢方薬など月経痛や骨盤痛の症状を抑えます。

対症療法

鉄剤や鎮痛剤(非ステロイド抗炎症剤)などで子宮内膜症の症状を抑えることが可能です。また、当院では副作用が少なく、長期的に使えるピルとミレーナ®(子宮内黄体ホルモン放出システム)の治療法が保険の適用を受けられます。

01 低用量ピル/超低用量ピル

エストロゲンとプロゲステロンを配合した排卵を抑えるホルモン剤です。症状の改善に効果がありますが、多少の副作用が起こる場合があるので、医師の指導のもと服用する必要があります。

02 ミレーナ(子宮内黄体ホルモン放出システム)

現在130カ国以上で約2,000万人の女性が使用している黄体ホルモンが付加された、新しいタイプの子宮内避妊リングです。

この黄体ホルモンが子宮内膜を薄くすることで子宮からの出血を減らし、過多月経や月経痛の症状を改善させることができます。

03 経口プロゲスチン製剤(ジエノゲスト®など)

黄体ホルモン(プロゲステロン)のみの製剤です。ピルが血栓リスクのために服用できない方も、安全に服用することが可能です。

偽閉経療法

01 GnRHアゴニスト

1ヶ月に1回の注射剤です。一般的に投与2ヶ月目から効果が出る事が多いです。月経が開始してから医療機関に受診して注射をする必要があるので、月経時期に合わせて受診が必要です。1回目の注射をした後は出血に関係なく、おおむね4週ごとの注射になりますが、毎月の注射のために通院の必要があります。

しかしその代わり毎日服用をしなくて済むので内服が苦手な方には向いています。ただ、注射で1~2ヶ月効果の持続する薬なので、副作用のために中止をしても副作用がすぐに改善されにくいデメリットがあります。副作用に関しては漢方などの対症療法が可能です。

02 GnRHアンタゴニスト

GnRHアゴニストが投与約2ヶ月目から効果が出るのに対し、投与して数日で効果が出る事が多いのが特徴です。GnRHアンタゴニストは内服薬なので、一度婦人科で処方をしたら、月経開始のときに患者様のタイミングで服用する事ができます。

また、3ヶ月分まで処方できるので通院が少なく済みます。副作用も比較的アゴニストより少なく、副作用があっても中止した後にすぐに改善されやすいなどのメリットがありますが、毎日服用する必要があるというデメリットがあります。副作用に関してはGnRHアゴニストと同様、漢方などの対処療法が可能です。

1ヶ月あたり料金比較(保険3割負担の場合)

| 薬品名 | 詳細 | 承認 | 価格 |

|---|---|---|---|

| GnRH アゴニスト | リュープリン®注射用キット1.88mg | 先発品 | 月6,400円 程度 |

| リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg | 後発品 | 月4,700円 程度 | |

| GnRH アンタゴニスト | レルミナ®錠40mg | 先発品のみ | 月8,000円 程度 |

[当院取扱いのもの]※2022年11月時点の薬価

手術による治療

子宮内膜症の病巣が大きいときや、ホルモン治療で改善しない場合は手術をする事があります。

妊娠を希望する場合

腹腔鏡下子宮内膜症病巣摘出術

腹部に小さな穴を数ヶ所開け、腹腔内に炭酸ガスを流し込みます。一つの穴からは内視鏡を挿入し、中の様子をモニター画面で確認しながら、別の穴から挿入した器具で子宮内膜症のある病巣のみを摘出します。

手術をしても再発するリスクが高いため、すぐに妊娠を希望しない場合は、妊娠を希望するまで、もしくは閉経まで、術後のホルモン治療が必要になります。腹腔鏡手術は回復までの時間や入院期間が開腹手術よりも短い手術法です。傷が小さく、比較的術後の痛みも少ないのが特徴です。

妊娠を希望しない場合

子宮全摘術、両側付属器(卵巣と卵管)摘出術

子宮、卵巣と卵管を全て摘出します。子宮内膜症だけでなく様々な月経時のお悩みが改善されます。卵巣と卵管を摘出するかどうかに関しては、年齢や子宮内膜症の重症度によっても異なります。

その方の挙児希望や年齢などによって、手術方法は大きくかわります。また手術が必要な際には手術のできる高次医療機関に紹介をさせて頂きます。

子宮内膜症の予防法

月経のある間は治療しても再発する症例が多く、月経があるご年齢の間は治療を続ける必要があります。素敵なライフスタイルの維持のために定期的な診察、そして症状がある場合や妊娠を希望していない間は治療を受けていただくよう推奨しております。

検診の際に子宮内膜症だけでなく、その他の病気を発見できるケースもあります。当グループでは、今すぐ妊娠希望のない方には、低用量ピルや超低用量ピル、黄体ホルモン剤の内服薬(ジエノゲスト®やその他経口プロゲスチン製剤)、ミレーナ®(子宮内黄体ホルモン放出システム)によるコントロールをご提案しています。

子宮内膜症のよくある質問

Q

早期発見のポイントってある?

Q

早期発見のポイントってある?

A

生理がつらくなってきたら要注意です。

自覚症状でもっとも頻度が高いと言われている症状が月経痛です。子宮内膜症の進行が進むと、腰痛や性交痛、排便痛なども症状として現れてきます。以前に比べて月経がつらくなってきたと感じる方は早めの検診をお勧めします。早期発見、早期治療が病気の症状や進行を抑制します。

Q

子宮内膜症って再発する?

Q

子宮内膜症って再発する?

A

治療を中断すると再発します。

子宮内膜症は治療をしても、治療をやめてしまうと再発するため、閉経まで長く付き合っていくことが前提にあります。定期検診と必要な治療を欠かさずに行うことが大切です。

Q

子宮内膜症の場合、不妊になるの?

Q

子宮内膜症の場合、不妊になるの?

A

早期治療で問題なく妊娠できます。

症状の1つとして挙げられますが、必ず不妊になるわけではありません。自然に妊娠・出産する方も多数いらっしゃいます。しかし、症状が進むと不妊症の原因になるため、早期からの治療が重要です。

Q

子宮内膜症って悪性化しますか?

Q

子宮内膜症って悪性化しますか?

A

卵巣がんになるリスクがあります。

子宮内膜症は卵巣癌のリスクになる事が知られています。子宮内膜症と診断された方は、超音波検査などの定期的な検診を必ずうけるようにしましょう。

Q

腹腔鏡で手術をお勧めされたけど、どれくらいで退院できるの?

Q

腹腔鏡で手術をお勧めされたけど、どれくらいで退院できるの?

A

3日~4日程度で退院できます。

医療機関によりますが、一般的に術後3~4日ほどで退院可能となる事が多いです。手術痕も5~15mmのものが3~4箇所なので回復が早く、目立ちにくいです。

子宮内膜症かも?とお悩みの方へ

子宮内膜症の早期発見のために、定期的な診察、そして症状がある場合や妊娠を希望していない間は治療を受けていただくよう推奨しております。

- 子宮内膜以外の場所に組織ができてしまう病気

- 初期症状は重くなる月経痛

- 薬物療法と手術療法の2つの治療パターンに分かれる

病気や症状で探す